【导读】继续暴跌

中国基金报记者 泰勒

兄弟姐妹们啊,今晚无眠,信息量,太大了!

一起看看发生了什么事情。

美股继续暴跌

4月4日晚间,美股继续暴跌,道指暴跌1400点,纳指跌4%,标普500指数跌4%。

此外,纳斯达克100指数比2月份创下的纪录高点低了20%,暴跌速度仅次于2020年疫情崩盘和2000年互联网泡沫破灭。科技巨头如英伟达、特斯拉和苹果全线下跌。

此次抛售发生之际,中国宣布自4月10日起对所有美国产品征收34%的关税,并对美国的禽类生产商和武器制造商采取针对性措施。

Cboe波动率指数(VIX)飙升至接近40的水平——这是近年来市场动荡最剧烈时才出现的数值。与此同时,投资者纷纷寻求避险,美国国债持续上涨;衡量信用风险的指标也跃升至自2023年3月地区银行危机以来的最高水平。

如今,交易员们正在上调对美联储今年降息的预期。货币市场已完全计入年底前四次各25个基点的降息预期,且有超过50%的可能性出现第五次降息——而在关税宣布前,市场只预计会有三次降息。

Pictet资产管理公司首席策略师卢卡·保利尼在电话中表示:“市场正在出血,显然还会有更多痛苦,因为这场不断升级的贸易战有将美国经济推入衰退的风险,这场冲突注定会造成经济衰退,除非特朗普退让,否则损害已经造成。”

Freedom Capital Markets首席全球策略师杰伊·伍兹表示:“市场正在恐慌,这正是VIX(恐慌指数)所传达的信号,一旦恐慌出现,所有资产都会被抛售,现在感觉天都要塌了。和以往不同的是,这一次我们完全被华盛顿牵着鼻子走——而不是美联储、不是企业财报,也不是就业数据。”

伍兹警告说:“如果华盛顿继续在贸易战的道路上走下去,而且在这个周末局势继续升级,那么我们很可能在周一面临一场股灾。”

与此同时,特朗普周五在社交媒体上坚称不会改变方向,甚至还转发了一段视频片段,其中有人猜测股市崩盘是他计划的一部分,目的是重新分配财富并压低利率。这些言论也进一步在市场中引发震荡。

市场上几乎听不到乐观的声音。摩根大通首席经济学家布鲁斯·卡斯曼表示,他认为美国加征关税将导致全球经济在今年陷入衰退的概率高达60%。他的报告标题直接写道:“将有流血(There will be blood)。”

由于担心需求将出现下滑,油价在短短两天内暴跌约13%,跌至每桶65美元左右,类似疫情期间的走势,反映出市场对全球需求骤减的恐惧。

中概股指数跌约9%。

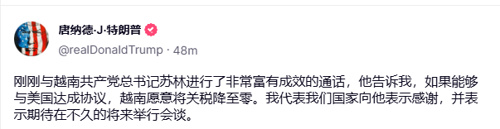

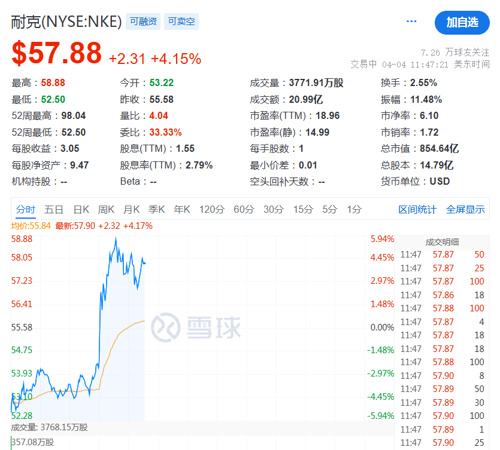

耐克、Lululemon股价盘中拉升,消息面上,特朗普在Truth Social上发文称,他与越南国家主席进行了一次“非常富有成效的通话”,并表示越南希望将关税“降为零”。

耐克、Lululemon这些公司在周四曾因特朗普宣布大范围加征关税而股价暴跌,因为它们此前已将部分产能转移至越南。

美联储主席发表讲话

北京时间4月4日深夜,美联储主席鲍威尔发表讲话。历来美国总统都会避免对美联储的政策公开发表评论,但特朗普却一直愿意向央行施压,要求其保持低利率。

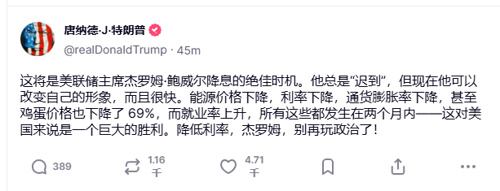

特朗普呼吁美联储大幅降息,再次重申他一贯的立场,即希望央行维持低利率以刺激消费者需求。

特朗普在社交媒体上发文称:“现在是鲍威尔主席降息的完美时机。他总是‘行动太慢’,但现在可以改变这种形象,而且要快!”

他补充道:“能源价格下降,利率下降,通胀下降,甚至鸡蛋价格都下降了69%,而就业人数在两个月内上升——这是美国的重大胜利。降息吧,杰罗姆,别再玩政治游戏了!”

鲍威尔周五表示,他预计特朗普总统的新一轮关税将推高通胀、降低经济增长,并暗示在更明确地看到其最终影响之前,央行不会轻易调整利率。

在弗吉尼亚州阿灵顿的一场面向财经记者的演讲中,鲍威尔表示,由于总统周三宣布了新的对等性关税,美联储目前面临“高度不确定的前景”。

尽管他指出当前经济表现依然强劲,但他强调了关税所带来的威胁,并表示美联储将聚焦于控制通胀。

鲍威尔在事先准备好的讲话中表示:“我们的职责是确保长期通胀预期保持稳定,并确保一次性的物价上升不会演变为持续性的通胀问题。我们目前有足够的空间等待更清晰的信号后再考虑调整政策立场。现在还为时过早,无法判断货币政策的适当路径。”

鲍威尔指出,已宣布的关税“远高于预期”。

他说:“经济影响很可能也是如此,包括更高的通胀和更慢的增长,这些影响的规模和持续时间仍不确定。”

鲍威尔强调,要实现通胀方面的目标,就必须控制住通胀预期,而这一点在特朗普对美国贸易伙伴接连加征关税、部分国家已展开报复的背景下,可能变得更加困难。

鲍威尔表示:“虽然关税很可能会带来至少暂时性的通胀上升,但这些影响也可能更加持久。避免这种情况的关键在于保持长期通胀预期稳定,同时也取决于这些影响的规模以及它们传导至价格的速度。”

尽管外界对关税问题的焦虑情绪升温,鲍威尔仍表示,美国经济目前“仍处于良好状态”,劳动力市场稳健。不过,他也提到近期消费者调查显示人们对通胀的担忧上升、对未来增长的预期减弱,尽管长期通胀预期仍符合美联储的目标。